哈佛大学成绩通胀背后

在特朗普政府的威压之下,哈佛大学自去年以来启动了一系列调研和改革,旨在革除这所顶尖大学中存在的积弊,其中就包括成绩通胀问题。近日,《大西洋月刊》刊登了一则题为“轻松拿A的恶果”(The Perverse Consequences of the Easy A)的评论文章,对哈佛大学成绩通胀问题的复杂成因及正在酝酿中的改革措施进行了梳理。作者罗丝·霍罗维奇(Rose Horowitch)认为,尽管哈佛大学仍有相当一部分学生对学业认真投入,成绩通胀也并非哈佛独有的问题,而是影响了整个精英学术界,但哈佛是一个有效的案例,因为其管理者已经研究过这个问题,并且哈佛的举动也会影响到其他精英大学。

当地时间2025年8月19日,美国马萨诸塞州剑桥,哈佛大学校园。

文章开头写到,2024年春季学期最后一次教职员会议上,时任哈佛学院院长拉凯什·库拉纳(Rakesh Khurana)按照惯例在会上介绍毕业生的最新情况,当说到绩点时,库拉纳忍不住轻笑,因为高得离谱:平均绩点约3.8(满分为4分)。在场的其他人很快跟着笑了起来——不仅是因为成绩之高,还因为他们知道学生们为此付出的努力是多么少。

去年,哈佛大学开始着手研究其学术状况,课堂社会契约委员会(Classroom Social Compact Committee)于今年1月发布了报告。报告指出:学生成绩提高了,但他们对学业的投入变少了;学生逃课的比例令最为持重的教授都感到惊讶;很多学生相比课程作业更在意课外活动。但与此同时,学生们报告称上学的压力比以往任何时候都更大。因为成绩失去了意义,最有雄心的学生也无法引人注目。而当全A成为基准,哪怕只拿到一个B也令人恐惧。结果,学生们变得焦虑不安,注意力涣散,过分专注于通过课外活动在未来雇主眼中脱颖而出。

霍罗维奇指出,通向成绩通胀地狱的道路是由好意铺就的。随着申请人数的增长和申请难度的提高,最终进入哈佛的都是成绩一向完美的学生。这些超级优等生对保持高绩点比前几代人更加焦虑,学生在办公室哭着乞求教授把罕见的B+改成A-成了常事。

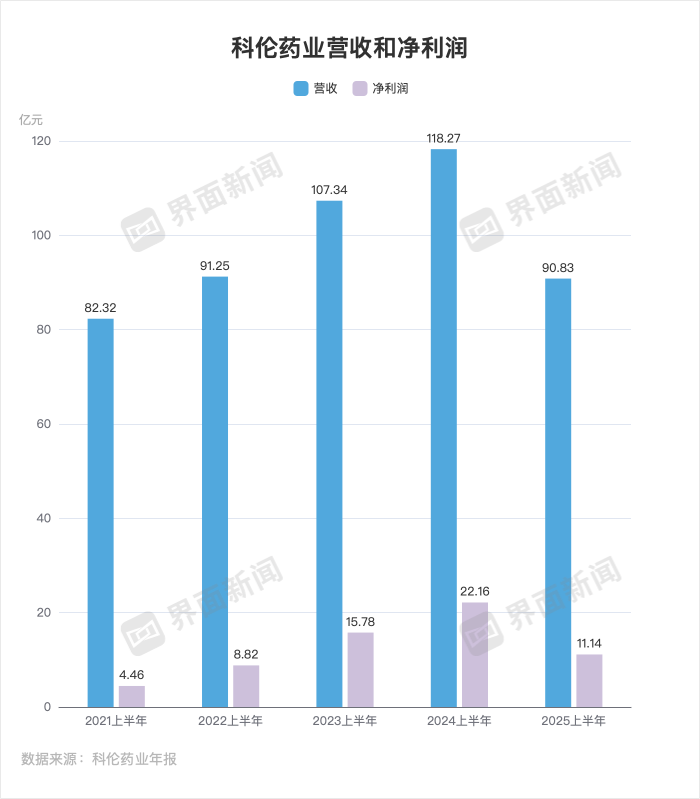

与此同时,教授们在照顾学生的心理健康方面受到了越来越大的压力。哈佛大学本科生院院长阿曼达·克莱博(Amanda Claybaugh)告诉霍罗维奇,教授们几乎不间断地收到提醒称哈佛正在招收更多残疾学生、录取自资源匮乏的学校的学生或是有心理问题的学生。教师们将这些信息理解为降低预期和提高成绩的敦促。而要抵制这种趋势是很困难的,因为很少有教授愿意被看作评分严厉的老师,这会带来糟糕的教学评估和选课学生的减少。哈佛大学心理学教授史蒂芬·平克告诉霍罗维奇,20年前,他只给心理学入门课上四分之一的学生打A或A-,后来学生们就不再选课了,现在班上近三分之二的学生都能拿到A级别的成绩。大流行让情况变得更糟,哈佛大学学生拿到A级别成绩的比例在2011年为60%(1985年为33%),在2020-2021学年则上升到了79%。因为疫情令学生们陷入了前所未有的焦虑,教授们为了帮助他们进一步放宽了标准。

种种因素汇合起来造成了一种局面,大多数学生都有着近乎完美的成绩,但每个人的成绩意味着不同的东西。一位经验丰富的理科教授表示,有些学生得A是因为学业优异,有些学生得A是因为他们来自贫困家庭并且在整个学期里一直在进步,还有的学生得A是因为他们在被心理健康危机拖累之前表现得都很好。

没有了低分的威胁,学生们在很大程度上不再努力学习了。一名即将升入大三的学生告诉霍罗维奇,学生们的自我审查非常严重,但她的同学们大多数不会通过认真阅读文本来形成自己的观点。比起学业懈怠更令人惊讶的是,轻松拿A的体系也未能减轻学生的压力。过去十年间,接受心理咨询的一年级新生人数翻了三倍。霍罗维奇两年前毕业于耶鲁大学,她在那里同样经历了哈佛教授和学生描述的情形:课程大多很简单,几乎没有人阅读,大家都指望能拿到A,再不济也能拿B,但学生们总是惊慌失措,有时整个校园仿佛陷入了集体精神崩溃的痛苦之中。但直到毕业,她才意识到宽松评分和高度压力之间存在关联。

当每个人都能拿到A,A的意义就变得微不足道了,而能够考上哈佛和其他精英学校的学生都渴望在竞争中胜出,这催生了所谓的“影子区分系统”,即通过课外活动来让自己在同侪中脱颖而出。他们创造了一个由金融和咨询俱乐部组成的网络,这些俱乐部几乎与真正的职场无异,而被某些俱乐部录取的几率则与被哈佛录取的几率相差无几。这些与就业前景直接相关的俱乐部竞争如此激烈,以至于一些学生因为专注于学业而忽视了课外活动感到内疚,还有一些学生从大二开始就将主要精力放在金融和咨询行业的面试准备上,为此他们选修最简单的课程并只完成最低限度的课程作业。并且,这些俱乐部在招收成员时会优先考虑有相关经验的学生,因此即便哈佛投入了大量资源来帮助贫困学生在学业上取得成功,他们也无力在这套“影子区分系统”下与来自那些精英高中的学生竞争。

现在,哈佛大学的管理者们终于意识到,让学业变得简单并不能减轻学生压力。今年3月,全体教员修订了学生手册,强调学生应以学业为先。学校已建议教授制定出勤政策,还成立了一个新的委员会专门研究如何管理失控的成绩通胀,委员会正在考虑的方案包括将等级制改为分数制,或将成绩体现为与中位数的差值。与此同时,本科生院已要求各院系规范并强化其评分政策,教职员需要集体行动,这样就不会有人为被作为严苛的评分者单挑出来。

霍罗维奇认为,解决成绩膨胀并没有看起来那么简单。例如普林斯顿大学曾经尝试对教授评A的比率设定一个35%的非正式上限,然而2014年的一项教职员工报告显示,这项政策增加了招生的难度,尤其是招收学生运动员的难度,此后普林斯顿放弃了这项政策。康奈尔大学从1998年开始将课程的中位数成绩纳入学生的成绩单,结果非但没有缓解成绩膨胀,反而让学生更容易了解哪些课程更容易,导致成绩通胀愈演愈烈,该校教务委员会去年投票废除了这项政策。

文章最后指出,如果哈佛大学最终能够完成普林斯顿大学和康奈尔大学没能完成的事情,那将是因为当前的政治环境赋予了这项改革额外的紧迫性。特朗普政府对精英大学尤其是哈佛大学的攻击已经危及了该校的公众地位,承认缺陷并使学术重回严谨是恢复其合法性的理所当然的起点。克莱博告诉霍罗维奇,“我不希望全美国的人都认为,哈佛大学是一个充满了令人不安的冒犯思想而且根本没人去上课的地方。”

值得一提的是,成绩通胀并不仅仅存在于哈佛这样的精英大学之中。不久前,美国保守派新闻评论网站《每日信号》(The Daily Signal)也刊文探讨了美国大学中广泛存在的成绩通胀问题。在这篇题为“成绩大放送”(The Great Grade Giveaway)的评论文章中,作者麦迪逊·多恩(Madison Marino Doan)将成绩通胀形成的原因总结为核心课程要求的削弱使得学生能够回避较难的课程,以及高等教育中的“消费文化”的兴起让高校更注重维持招生人数而不是维护学术标准。

多恩也在文章中介绍了大学、州政府和学生团体在对抗成绩通胀方面做出的努力。例如,达特茅斯学院、哥伦比亚大学和北卡罗来纳大学教堂山分校已经采取措施来表明某一成绩在这门课程中的意义例如在成绩单上列出课程的平均成绩或中位数成绩或是获得该成绩的百分比;得克萨斯州要求公立大学在每门课程的成绩旁显示课程平均成绩的“诚实成绩单”法案已在州众议院获得通过,但在参议院收到阻挠;六所大学的学术团体领袖共同呼吁特朗普总统签署行政令要求大学成绩单包含中位数成绩,以促进公平、学术诚实和为所有学生提供公平的竞争环境。

除了改变成绩显示方式这样温和的改革方式,也有更激进的声音呼吁废除大学教育中的成绩。今年3月,美国作家丹尼尔·平克(Daniel Pink)在《华盛顿邮报》发表了“为什么不废除成绩(Why not get rid of grades)”一文,在他看来,当成绩成为了目标,真正的学习就已经失落。

文章指出,成绩事实上是一种近代发明。在人类文明的大部分时期,人们不需要等级评分也能很好地学习。等级评分制度是教育的民主化和随之而来的教育系统化的产物。成绩和排名在18世纪和19世纪逐渐兴起,曼荷莲学院(Mount Holyoke College)于1897年引入了第一个现代字母等级制,包括哈佛大学和耶鲁大学在内的其他院校也纷纷效仿。

从一开始,成绩的设计就更多是为了提高机构的效率而非个体的教育。等级评分系统和古德哈特定律(Goodhart’s Law)相悖,该定律由英国经济学家查尔斯·古德哈特提出,认为当一项衡量标准成为目标,它就不再是一个好的衡量标准。这一定律对成绩通胀现象具有很强的解释力:成绩通胀最早出现在20世纪60年代,当时的教授为了让学生们留下学校避免卷入越南战争而给予高分,现在这项衡量标准又因为兼职讲师希望获得学生在课程评估中打高分、大学在学费飙涨的背景下不遗余力地争夺学生等原因而成为了目标。

丹尼尔·平克指出,将成绩作为衡量标准和激励工具的缺陷在于,不同学科、不同院校的成绩并不具备通约性,甚至同一大学、同一教授的评分也可能存在差异。而各种研究表明,获得高分并不意味着学习目标的实现。他还现身说法,说他自己在高中和大学学了六年法语,所有课程全A,但他不会说法语。

文章进而指出,在中小学教育中,已经有很多学校放弃了传统成绩单。对于高等教育而言,大量研究发现大学成绩与学生毕业后的工作表现关联甚微,因此成绩单并非至关重要。丹尼尔·平克列举了一系列已被一些院校采用的替代方案,例如在汉普郡学院和常青州立学院教授对学生作业给出叙述性评价而不是等级;莎拉·劳伦斯学院相较于成绩更注重教授对学生六项关键能力掌握情况的书面描述;里德学院会记录成绩,但不会直接发给学生(前提是学生保持优秀的学习表现),而是通过详细的教师评估和讨论来促进学生的智力发展;在布朗大学,学生可以选择修读“满意/不计学分”的课程,并可以要求提供书面的“课程表现报告”。

在丹尼尔·平克看来,这些改革弥补了现行体制的两大缺陷。它们是衡量标准,而非目标。它们优先考虑个人成长,而非机构的便利。比起等级制的成绩单,它们需要更多的时间和金钱投入,这是因为它们将学生视为复杂的个体,而不是可替换的零件。尽管在教育领域可能比其他任何领域都更难打破现状,但如果我们真的想让年轻人为应对21世纪的复杂性做好准备,那么高等教育的彻底变革势在必行。

卡塞尔文献展争议

据The Art Newspaper报道,第十六届文献展(Documenta)的艺术总监Naomi Beckwith公布了她的策展团队,这一届展览将于2027年在德国卡塞尔举行。值得注意的是,这将是文献展历史上首次由全女性团队负责策划。

文献展本身就饱受争议,今年早些时候,由于组织者制定了将反犹太主义与反犹太复国主义混为一谈的新行为准则,文献展又遭到了批评。

当地时间2025年6月7日,德国黑森州卡塞尔,卡塞尔文献展和弗里德里希阿努姆美术馆正在举行展览系列70周年庆典。

根据Maya Pontone在 Hyperallergic上的文章,文献展发布的行为准则适用于整个文献展组织,包括员工、展览以及永久设施。行为准则中写道:“文献展认为,国际大屠杀纪念联盟的反犹主义工作定义以及联合国《消除一切形式种族歧视国际公约》中的种族主义定义,均具有约束力。”并补充称,主办方“保留权利”在展出与上述定义相冲突的艺术作品时发表评论并提供视觉语境。

国际大屠杀纪念联盟的工作定义因将反犹主义与反犹太复国主义混为一谈而广受批评。其定义规定,反犹主义包括“否认犹太民族自决权,例如,声称以色列国的存在是一种种族主义行为。”这一定义将对以色列政策的正当批评错误地等同于对犹太人的偏见,并以此压制对以色列国家的异议,从而否认巴勒斯坦人的人权与自主权。

Hyperallergic联系了文献展方面寻求评论。文献展采纳国际大屠杀纪念联盟定义之际,正值“Strike Germany”运动兴起。该运动呼吁抵制德国高度由国家资助的文化机构,批评它们压制反犹太复国主义与支持巴勒斯坦的声音。

新的行为准则也延续了第十五届文献展(2022年)的争议背景。当时,主办方、策展团队与参展者均遭到反犹主义指控,导致部分作品被遮盖,一些参展者退出展览。指控多由一个犹太复国主义博客及德国媒体推动,主要针对参展者支持或承认巴勒斯坦领导的抵制、撤资、制裁运动(BDS),或更广泛的巴勒斯坦团结立场。2023年10月,文献展主办方发布声明,谴责第十五届策展团队(印度尼西亚团体Ruangrupa)的部分成员,理由是他们据称在社交媒体上“点赞”了一则与柏林支持巴勒斯坦集会相关的帖子。

2022年7月,时任文献展总监的Sabine Schormann在指控风波后辞职。次年,负责挑选下一届艺术总监的遴选委员会也在德国媒体和文化部长指责其两名成员存在“反犹主义”后集体辞职。

去年12月,文献展宣布任命纽约古根海姆博物馆副馆长兼首席策展人Naomi Beckwith为下一任总监。近日公布的名单是整个策展团队的名单。

近日加拿大艺术家、评论家、策展人Mohammad Salemy在Triple Ampersand网站发表了深入犀利的评论,认为文献展早已完成了它的使命,或许应该被废除了。

在Salemy看来,这个源自纳粹废墟、以文化补偿姿态开幕的欧洲大型展览,如今已经蜕变为一个官僚化的奇观。它不再以新的美学激发公众,反而为共谋的德国人提供一种文化麻醉,让他们在自我陶醉中免于直面过去十年来逐渐而确定地将社会变成一个令人恐惧之地的真正原因。文献展在象征层面上已不再直面权力,它只提供批判的光学幻象,同时却为德国国家筑起了隔绝批判的屏障。

可以说,1997年由Catherine David策划的第十届文献展是最后一次具有真正迫切性的展览。那一届首次坚持“全球性”,并把媒体、理论与政治纳入艺术的核心部分。如果宽容一些,可以认为2012年Carolyn Christov-Bakargiev策划的第十三届跨越卡塞尔与喀布尔等多地,在废墟中上演战争过去与当下的艺术,是最后一次可信的尝试。此后两届都只是过度的重复:一种国家资助的僵尸循环,用来提振卡塞尔的旅游业、美化雅典的城市空间、为“策展团队”成员提供安逸的体制内职位,同时为德国日益复杂而阴暗的政治关系进行粉饰。

事实上,卡塞尔本身从一开始就不是这场奇观的无辜舞台。该市曾是纳粹的大本营,主流舆论紧随元首。在第三帝国时期,这里坐落着诸如亨舍尔公司这样的军工厂,使用强迫劳动制造虎式坦克与V-2火箭。1943年10月的盟军轰炸将卡塞尔夷为平地,那是一次针对性的打击,因为这座城市是纳粹军事化政治经济的关键节点。

从一开始,文献展就不是它所宣称的与法西斯主义的彻底决裂。它建立在延续之上:在现代主义与“复兴”的语言包裹下,纳粹时代的精英被循环进入新的文化体制。那时如此,如今亦然,文化始终被动员起来掩盖共谋,从当年的法西斯主义,到如今的战争、审查与压迫。Arnold Bode被铭记为创始人,而他的重要合作者、文献展早期的思想架构师Werner Haftmann是纳粹党成员,并曾服务于法西斯组织。学界已将他与战时暴行联系起来。1945年后,他摇身一变,成为西德现代主义的重要声音,在文献展早期几届中扮演核心角色,而他的过去则被数十年地悄然忽略。直到最近,德国的机构才开始承认文献展与这些妥协遗产之间的深层勾连。

正如Serge Guilbaut在《纽约如何偷走现代艺术的主意》一书中揭示的,现代艺术在美国被培养为冷战的文化武器,用来对抗苏联的社会主义现实主义。艺术不只是美学,而是地缘政治工具。二战后,许多曾经与苏联作战的法西斯分子被吸收进西方联盟,从科学到艺术领域皆如此。带有纳粹污点的科学家与知识分子,如冯·布劳恩与哈夫特曼,在美国资助者的庇护下获得新身份,他们的过去被洗白,他们的专业被利用。

三年前的第十五届文献展,由印尼团体 Ruangrupa 策展,被包装为一次“去殖民”的开放实验:强调“稻仓”(Lumbung)共享资源,邀请全球南方艺术家,意在改变艺术世界的重心。然而展览尚未布置完毕便显露裂痕。正如作者在《工人阶级的艺术》中写到的,争议的根源在于其策展方法——这是欧洲资助“全球南方艺术”的产物,也是早在2006年便已设想的文化外包计划的延续。

最突出的是Taring Padi的壁画丑闻。那幅作品因包含长鼻、钱袋、贪婪面孔的犹太人形象而被拆除。令人震惊的是,很少有人将这一幕与1930年代纳粹毁灭“堕落艺术”的行为做对比。如果所谓“策展上的无能”是这一届的实验方法,那么策展人理应坚持作品保留,并说明这种摩擦正是去中心化带来的必然结果。

作者曾明确指出,德国人是地球上最后一群有资格审判艺术中“反犹”的人。这就像让惯犯恋童癖来管理托儿所一样荒谬。真正的丑闻并不在于这幅画,而在于德国政客、媒体和机构——这些纳粹后代——竟然把自己摆在道德高地,借“反犹”来审查他人。

回看过去,第十五届文献展也是离开冷战轨道最远的一次,同时又讽刺性的最接近其纳粹根源。德国当局无法容忍这幅壁画的影像,因为它像一面怪诞的镜子,剥去了所谓“记忆文化”的自由主义装饰,直接照见德国的历史。于是,他们不仅拆除了作品,还借机重组文献展机构,推迟下一届,设立新监管架构,几乎相当于“重新建制”。

但这一切并非艺术家或策展团队本身的责任。作者认为,真正的责任在于国际委员会和顾问团,是他们任命了Ruangrupa为艺术总监,同时也将自己设为展览制作过程的顾问,却从未为最终的混乱承担任何责任。这个委员会包括:Frances Morris、Amar Kanwar、Philippe Pirotte、Elvira Dyangani Ose、Ute Meta Bauer、Jochen Volz、Charles Esche、Gabi Ngcobo。他们在完成选人之后,除了在社交媒体上发些温吞的表扬或加油打气之外,什么都没做。正是这批人,而非艺术家或策展人,才制造了制度性失败。他们自封为展览的监管者,却让Ruangrupa承担了所有后果。他们才是真正的丑闻,是维系全球自由主义当代艺术秩序的那群“看不见的策展精英”,以类似黑手党的关系维持着他们的权力。

危机的余波延续至第十六届的筹备。2023年10月7日之后,评选委员会成员先后辞职,称德国已不再具备多元对话的条件。2024年7月,一个新的六人委员会成立,同年12月宣布由Naomi Beckwith出任第十六届艺术总监。官方将其宣传为一次“重启”,但更像是一次在策展崩塌废墟上的企业化“计划性报废”。

德国当局不仅想拯救文献展,还希望借此掩盖更广泛的政治问题:包括坚定支持内塔尼亚胡与加沙战争、对示威者的警察暴力,以及对任何涉及巴勒斯坦或乌克兰战争言论的全面审查。同时,德国因停止购买廉价俄罗斯天然气而承受后果,将工业基础设施转向军工生产,形成永久战争经济。文献展在此背景下,成为分散公众注意力的文化附属品。

Naomi Beckwith的任命,被包装为“首位黑人女性总监”,在官方宣传中象征意义巨大,但实质上更像是一种替罪羔羊式的政治操作。如果项目失败,责任自然由她和团队承担,而德国当局可以继续遮掩其在以色列战争中的角色。

Beckwith出生于芝加哥,她策划过将黑人先锋艺术纳入当代艺术体系的展览。她的经历使她成为这次“重置”的理想人选:安抚资金、控制舆论、重塑机构形象。自2021年起,她担任古根海姆博物馆副馆长兼首席策展人,但这一职位也建立在2019–2020年Basquiat事件的余波上。当时策展人被指控种族歧视,机构陷入危机。Beckwith的任命被官方包装为“重启”,同时她也是惠特尼独立研究项目校友,而该项目因暂停巴勒斯坦相关表演而被广泛批评为审查。

Beckwith的策展团队中三位成员有深厚的芝加哥背景,其中Rodriguez Castro将在策展文本、说明和公众沟通中承担主要写作工作。可以说,在这类危机展览中,文字工作往往比策展行为更能决定舆论走向。

作者认为,通过任命女性、黑人、非裔美国人主导的策展团队,德国艺术机构间接表明,支持以色列是一种“必要的恶”,可以做,但不可公开承认或庆祝。如果德国文化管理者真心认为支持以色列和反对反犹主义值得倡导,为何不任命以色列或犹太艺术总监?相反,他们用“多样性”作为视觉掩饰,隐蔽德国在巴勒斯坦问题上的立场。

尽管历史上沾染纳粹痕迹,文献展曾是进步与人文主义的平台,支持战后国际秩序,并推动全球现代与当代艺术的发展。它让艺术家成为全球人物,让卡塞尔成为先锋实验室。然而,如今这种功能已消失。文献展成为地缘政治工具,资本帝国的文化分支。在投入如此大量时间、精力与资金,却对艺术或思想毫无回报的情况下,唯一诚实的回应是废除。

但或许,为了非裔美国当代艺术,文献展仍可获得一次机会。第十五届艺术总监的合法性与非裔美国艺术紧密相关,这一艺术群体从未获得如此国际化的展演舞台。如果Beckwith和团队将第十六届聚焦于非裔美国当代艺术,而非重复去殖民的“赎罪游行”,他们完全可以展示已经在全球文化中产生深远影响的黑人艺术力量,包括音乐、电影、历史观、视觉艺术等领域。通过这种方式,文献展可以真正以肯定而非说教的方式领导艺术话语。

作者写道,即便带入政治包袱,优秀的策展团队仍可能带来惊喜。作品的空间布置、观众的移动、公共互动,都可能超越预期。这是对文献展最后一次要求的最低标准:让展览重新体现艺术的意义。如果连这点都做不到,那么它的存在毫无理由。不如节省经费,彻底废除,让卡塞尔的奇观落下帷幕。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《澎湃思想周报|哈佛大学成绩通胀因果;卡塞尔文献展争议》

京ICP备2025104030号-14

京ICP备2025104030号-14

还没有评论,来说两句吧...